サッカーには、人間の喜怒哀楽が詰まっている。

30年以上の間、そう書いてきた。

では、人生とサッカーを一緒に語れるか、と問われると自信はないし、恐れ多い。だからこそ、語る言葉の引き出しをふんだんに持っていたオシムさんに惹きつけられたのだと思う。

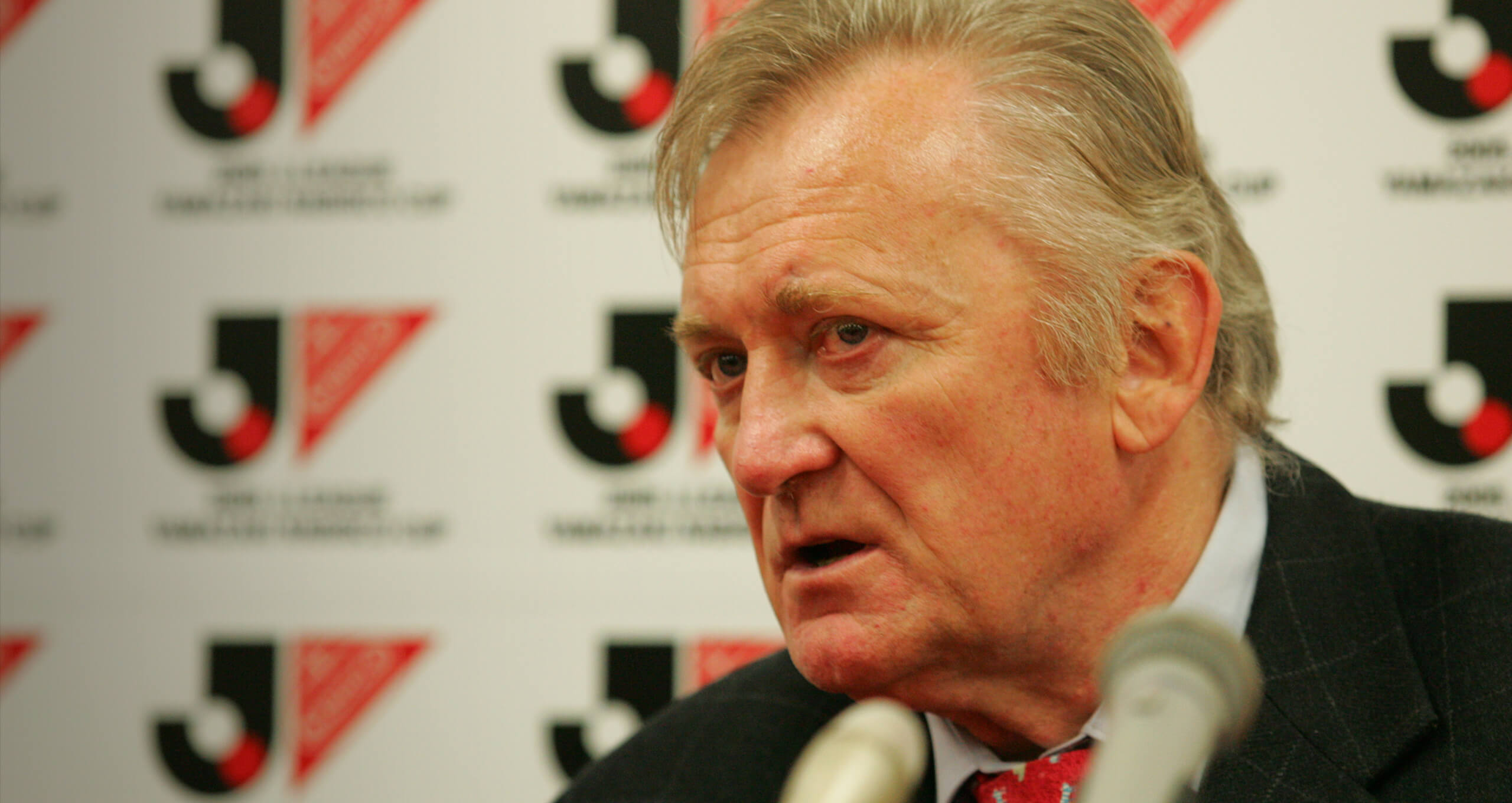

試合後の記者会見は、いつも緊張感が漂っていた。

会見でのやり取りはまさに真剣勝負の場だ、と駆け出しのころに先輩から教えられた。

相手の本音を引っ張り出せるか。勝負の肝となる部分はどこだったのか。どんな言葉を使い、どんな聞き方をすれば、実像に迫れるか。

オシムさんの会見ほど、あれこれと思いを巡らせたことはなかった。中途半端な質問をすれば、「きょうの試合から、そんなことしか見えていなかったのか」と思われかねない。質問する側が、いつも試されているような気分だった。

だから、なにも見逃すまいと、前提となるゲームを取材する段階から緊張感があった気がする。

選手やスタッフと同じように、メディアも含めて、ひとを成長させてくれるひとだった。もちろん、プロフェッショナルとして相手に求める厳しさはあったが、その厳しさも含めて、面倒見がいいというか、成長を促すような温かさが伴っていた。

記者会見で凹むこともあったけど、次はこういう聞き方をしてみよう、という前向きな気持ちになれたことも間違いないのだ。

「成功をつかむにはリスクを冒せ」

「選手にはミスを犯す権利がある」

そう言い続けた言葉は、まさに選手以外の我々の人生にも通じるのである。

オシムさんの訃報を聞いて、多くの関係者の言葉を聞いた。改めて、その人柄に触れることになったのだが、多くのひとが語ってくれたのは、ピッチの外でのやり取りだった。

たとえば、当時、ジェフでコーチを務めていた江尻篤彦さんは、夕食をともにした時のことを教えてくれた。

居酒屋で日本酒を注文すると、なぜ、グラスをあふれさせて注ぐのか。日本ならではの習慣の意味を尋ねてきたという。

オシムさんは、唯一の被爆国が経済成長をへて先進国入りした歴史にもよく触れたそうだ。「日本人の心意気や強みをサッカーにも生かせる。それが世界に近づく方法だ」と繰り返した。

日本サッカー協会は今年になって、サッカー界の指針を「Japan’s Way」という冊子にまとめたが、オシムさんはずっと前から時代を先取りしていたように見える。

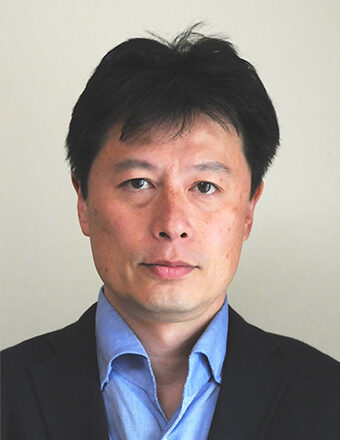

最近、コンサドーレ札幌のミハイロ・ペトロビッチ監督にインタビューをお願いした。オーストリアのグラーツというクラブで、オシム監督の下で指導者として強い影響を受けたひとでもある。

ボールを使い、脳がへとへとになるような練習メニューも同じで、ボールもひとも流れるように動くスタイルも似通っている。

そして、なにより、ペトロビッチ監督が指導した選手や一緒に仕事をした指導者の多くが、サッカー本来のプレーする楽しさを発見して能力を伸ばしていることが重なって見える。

ひとからひとへ、オシムさんのDNAは日本で広がっていることを実感できる。ペトロビッチさんに負けじと、オシムさんに関わった人間として、我々は伝えていく役割と責任を持っているのである。

このひとに出会えて、話を聞けて幸せだった。オシムさんはそう強く感じさせてくれるひとだった。

そして、できれば、自分もそういうひとでありたいと思う。